![]()

| 攔悈張棟憛撪偐傜敪惗偡傞廘婥偼丄棸壔悈慺傪庡惉暘偲偟偨暋崌廘婥偱偡丅 傑偨丄擭娫傪捠偟偰壏搙偲幖搙偑崅偄偨傔丄偙傟傜偺帠傪椙偔峫椂偟偨扙廘憰抲偱側偗傟偽丂偄偔傜崅惈擻側扙廘嵻傪梡偄偰傕丄扙廘嵻傪幖弫偝偣偰偟傑偄 惈擻傪敪婗偡傞帠偼偱偒傑偣傫丅 |

|

|

|

|

||

| 儈僗僩僙僷儗乕僞 | 儈僗僩僙僷儗乕僞丒 婓庍僄傾乕庢傝岥丒僽儘儚 |

扙廘憰抲杮懱 | 廘婥應掕岥 | ||

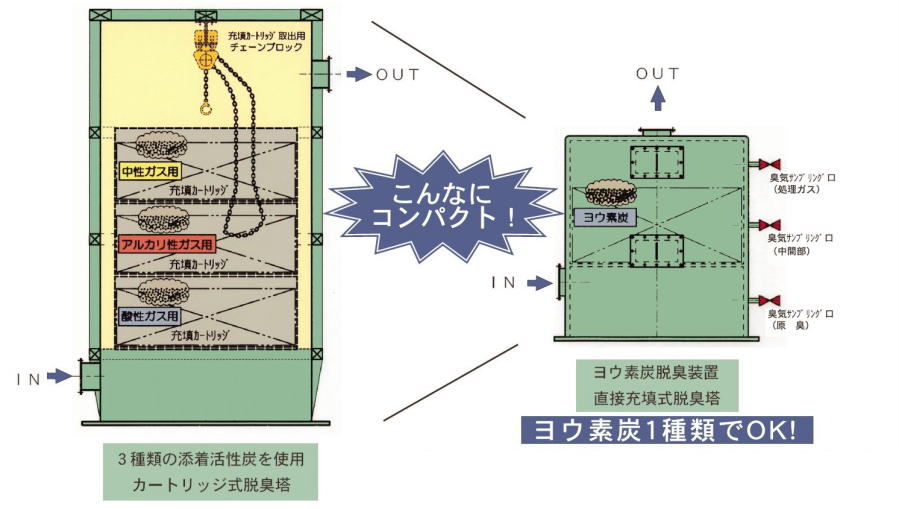

| 侾丏扙廘嵻偵儓僂慺扽傪巊梡偟偰偄傞偺偱丄侾庬椶偱偟偐傕廬棃傛傝彮検偺廩揢検偱嵪傓偨傔丄 丂丂憰抲杮懱傪僐儞僷僋僩偵愝寁偱偒傑偡丅 俀丏儓僂慺扽偵傛傝傎傏柍廘偵傑偱扙廘偝傟傞偨傔丄廘撍傪壆忋傑偱忋偘傞昁梫偑柍偔愝旛旓偺寉尭偵側傝傑偡丅 俁丏扙廘憰抲杮懱懁柺偼丄敪朅僂儗僞儞傪懴怚俥俼俹偱僒儞僪僀僢僠偟偨峔憿側偺偱丄廘婥僈僗偲憰抲愝抲応強偺壏搙嵎 丂丂偵傛傞寢業偺敪惗傪杊偓丂埨掕偟偨扙廘傪峴偄傑偡丅 係丏婓庍僄傾乕傪庢傝崬傓偨傔丄廘婥僈僗偺幖搙傪壓偘丄扙廘嵻偺幖弫傪杊偓傑偡丅乮摿嫋弌婅拞乯 俆丏儈僗僩僙僷儗乕僞杮懱偼丄摟柧墫價惢偺偨傔丄撪晹偺墭傟嬶崌傪栚帇偱妋擣偱偒傑偡丅丂 |

![]()

| 攔悈張棟憛偐傜敪惗偡傞廘婥偺庡惉暘偼棸壔悈慺偱偡偑丄偦偺懠偺廘婥惉暘偲偟偰丂儊僠儖儊儖僇僾僞儞丄棸壔儊僠儖丄擇棸壔儊僠儖丄傾儞儌僯傾丄 掅媺帀朾巁側偳傪娷傓暋崌廘婥偱偡丅 偙傟傜偺暋崌廘婥偵懳偟偰巁惈僈僗梡丄傾儖僇儕惈僈僗梡丄拞惈僈僗梡偺庬椶偺堎側傞揧拝妶惈扽傪暿乆偵廩揢偡傞昁梫偑偁傝傑偟偨丅 儓僂慺扽偼丄偙傟傜偺暋崌廘婥偵懳偟偰侾庬椶偱僶儔儞僗椙偔扙廘偡傞帠偑弌棃傞偺偱丄扙廘搩杮懱傪埨壙偱僐儞僷僋僩偵愝寁偡傞帠偑偱偒傑偡丅 |

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂

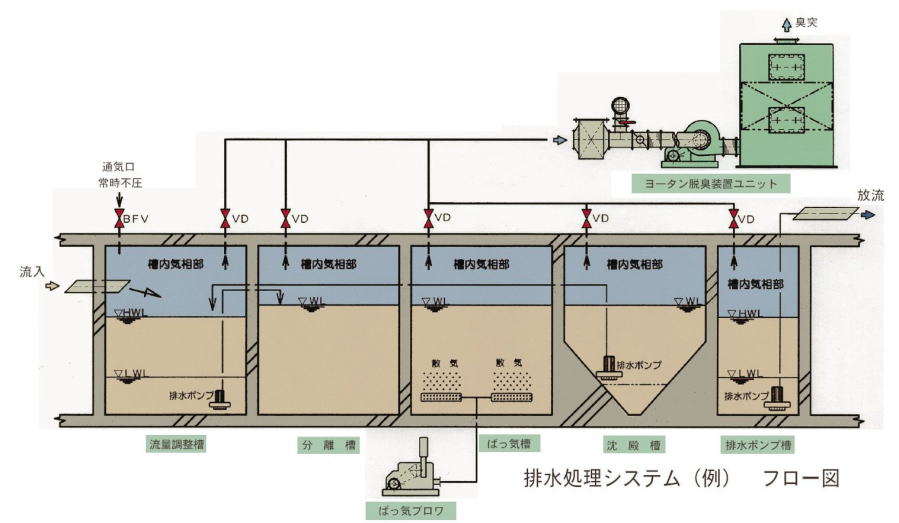

| 奺抧偺壓悈張棟巤愝偱傕懡偔巊梡偝傟偰偍傝傑偡丅 |

| 栻昳偺揧拝傪峴偭偰偄側偄儎僔僈儔妶惈扽傪巊梡偟偨応崌丄廘婥惉暘傪張棟偡傞擻椡偑彮側偄偨傔丄 摨忦審偺廘婥敪惗検傪張棟偡傞偨傔偵偼丄栺俁攞埲忋偺儃儕儏乕儉傪昁梫偲偟傑偡丅 |

| 侾丏扙廘搩杮懱偑埨壙偱僐儞僷僋僩丅 俀丏斃擖悩晅偑梕堈丅 俁丏扙廘嵻偺岎姺偑梕堈側偺偱丄嶌嬈旓偑彮側偔偰嵪傒傑偡丅 係丏儓僂慺扽偼丄嵞惗巊梡偡傞帠偑弌棃傞偺偱娐嫬偵桪偟偄丅 俆丏扙廘嵻拞娫晹偺廘婥傪僒儞僾儕儞僌偡傞帠偑弌棃傞偺偱丄岎姺帪婜傪梊應偱偒傑偡丅 |

|

|

|

|

|

|

| 僇乕僩儕僢僕幃 扙廘搩 |

俛俹俽亅侾侽捈楍墶宆 | 俛俹俽亅侾俆 | 俛俹俽亅俀俆 | 俛俹俽亅俆侽 | |

![]()

| 巤愝偛偲偵攔悈張棟曽幃傗婥憡晹梕愊丄嶶婥晽検丄憛偺婥枾惈摍偦傟偧傟堎側傝傑偡丅 暰幮偱偼丄挿擭偺擺擖幚愌偐傜埲壓偺寁嶼曽朄偵偰憛撪張棟晽検偍傛傃扙廘憰抲張棟晽検傪媮傔偰偍傝傑偡丅 偙偺寁嶼傪峴偭偨寢壥丄扙廘憰抲張棟晽検偑憛撪嶶婥晽検偺俁攞掱偵側傞働乕僗偑懡偄偱偡丅 |

| 憛撪張棟晽検偺嶼弌 乷憛撪婥憡晹梕愊偺崌寁亊姺婥夞悢乮係乣俇夞乛倛乯亐俇侽乸亄乷憛撪嶶婥晽検偺崌寁亊侾丏俀攞乸 |

|

|

|

| 扙廘憰抲張棟晽検偺嶼弌乮婓庍僄傾乕俁侽亾庢崬乯 憛撪張棟晽検亊侾丏俁攞 |

![]()

| 攔悈張棟愝旛傗價儖僺僢僩摍偐傜偺廘婥敪惗検偼丄奺愝旛偺峔憿丄塣揮忬嫷丄晧壸忬嫷丄堐帩娗棟傗婫愡偺壏搙曄摦側偳偵傛傝堎側傝傑偡丅 |

| 擭娫偵敪惗偡傞廘婥暔幙偺暯嬒擹搙愝掕抣傪丄嶲峫帒椏亂娐嫬挕戝婥曐慡嬊摿庩岞奞壽曇廤丂埆廘杊巭朄偺庤堷偒乮嘰乯乮忩壔憛丒價儖僺僢僩曇乯亃傗丄 亂廘婥妛夛曇廤丂戞俋夞丂敪昞廤曬暥亃偍傛傃丄擺擖屻偺挷嵏摍偐傜壓昞偺尨廘擹搙偲壖掕偟偰儓僂慺扽偺昁梫検傪廩揢偟偰偍傝傑偡丅 |

| 張棟擹搙偺婎弨偼丄埆廘杊巭朄偺婯惂婎弨斖埻偺壓尷抣偱偁傞廘婥嫮搙俀丏俆偵憡摉偡傞廘婥暔幙擹搙偑丄 扙廘憰抲偺弌岥懁傛傝専弌偝傟傞帪婜傪岎姺帪偺婎弨偲偟偰偍傝傑偡丅 巊梡傪奐巒偟偨扙廘嵻偼丄彊乆偵楎壔偟偰岎姺婎弨抣偵払偟傑偡丅摉弶偼丄傎傏柍廘傑偱扙廘偝傟傑偡丅 廘婥暔幙偺愝掕抣偑忋婰偺応崌丄價儖僺僢僩丒悀朳攔悈張棟偱偼侾擭偵侾夞偺岎姺丄 僨傿僗億乕僓攔悈張棟偺応崌偱偼俀擭偵侾夞偺扙廘嵻岎姺偲側傝傑偡丅 |